初代発売時に2体購入され、お子様も遊ばなくなり長期間保管していたそうです。

お孫様にために数十年ぶりに電池をいれて起動させようとしたところ、起動せずでお住まいの地域のおもちゃ病院に持ち込んだそうです。

難しいということで返却されたそうですが、やはり諦めきれないということ当医院に依頼がありました。

初代ファービーは、常時受け付けているわけではありませんが、相談いただければ修理対応できる範囲で対応します。

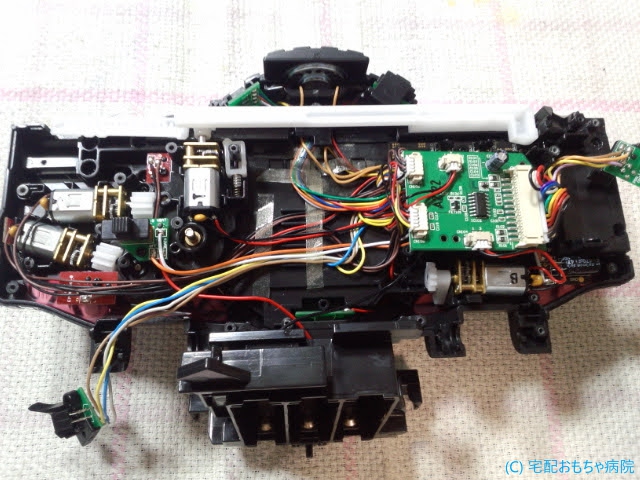

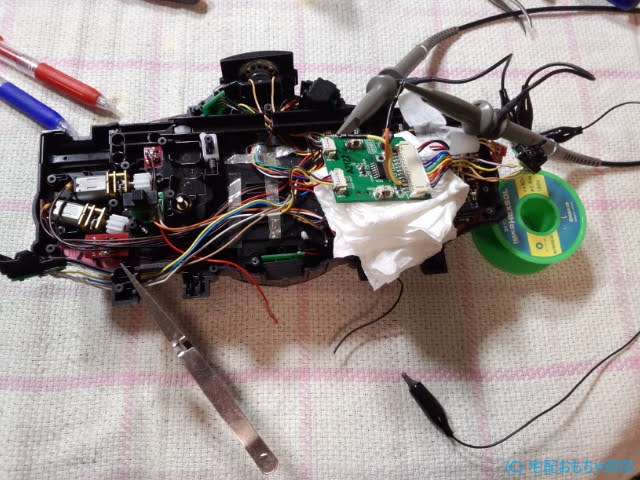

さて、前述のおもちゃ病院に持ち込まれまましたが、何ともまぁ、不慣れなドクターの対応で悲惨な状況でした。

おもちゃ病院のドクターは、ほぼ素人のボランティアなので、修理に期待してはいけません。

残念ですが、今回の修理の一部もいいかげんな作業をフォローするという悲しい事案でもありました。

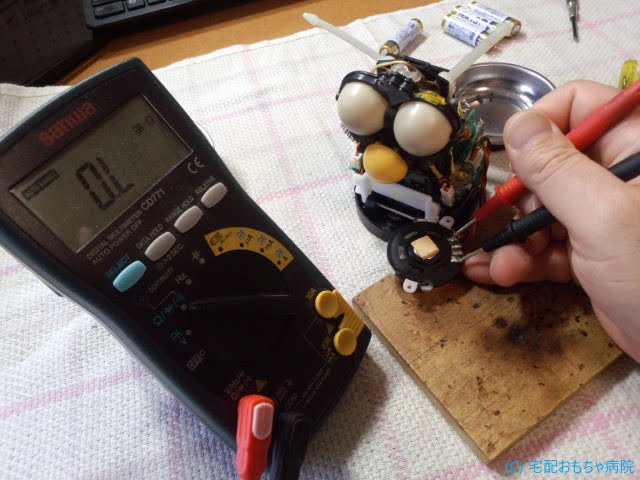

では、診断をしましょう!

グレーのファービー

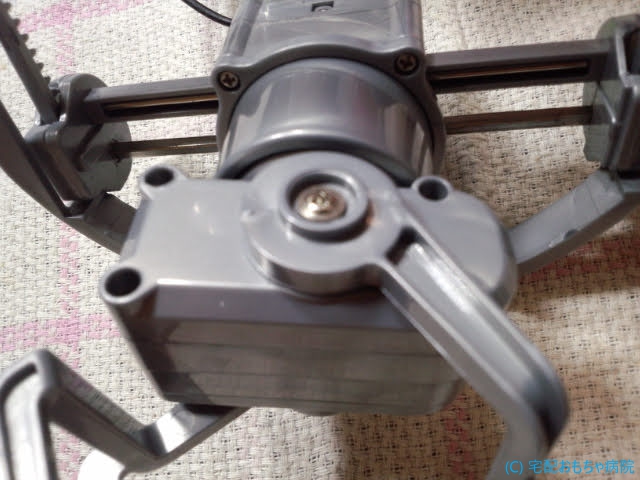

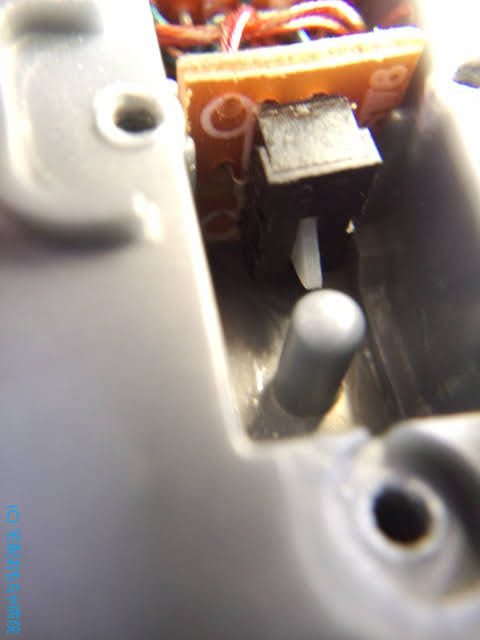

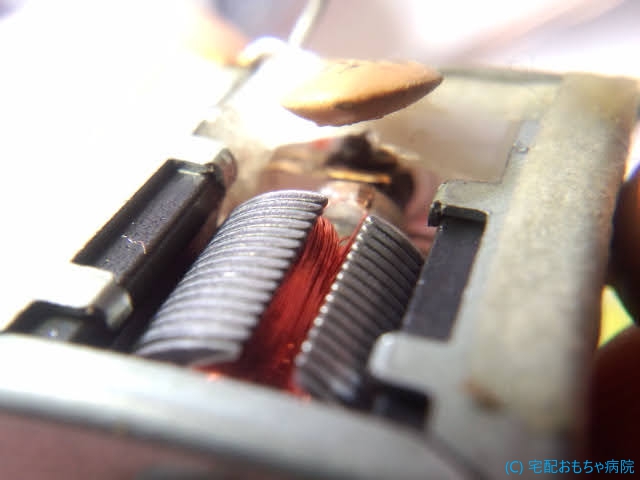

起動しない原因のほとんどは、モーターのグリス固着で導通しないケースです。

しかし、目力半端ないですね。

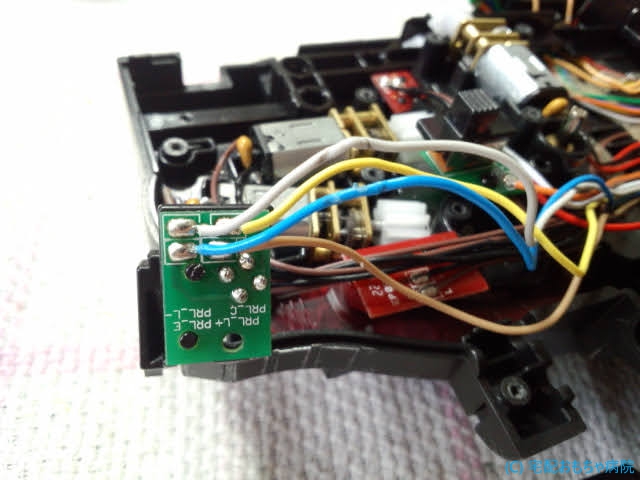

分解して診断しましょう。┌|◎o◎|┘

既に前任のドクターがぬいぐるみを剥がしておられまのですが、まぁ何ともいいかげんな剥がし方です。

なんじゃこりゃ!?

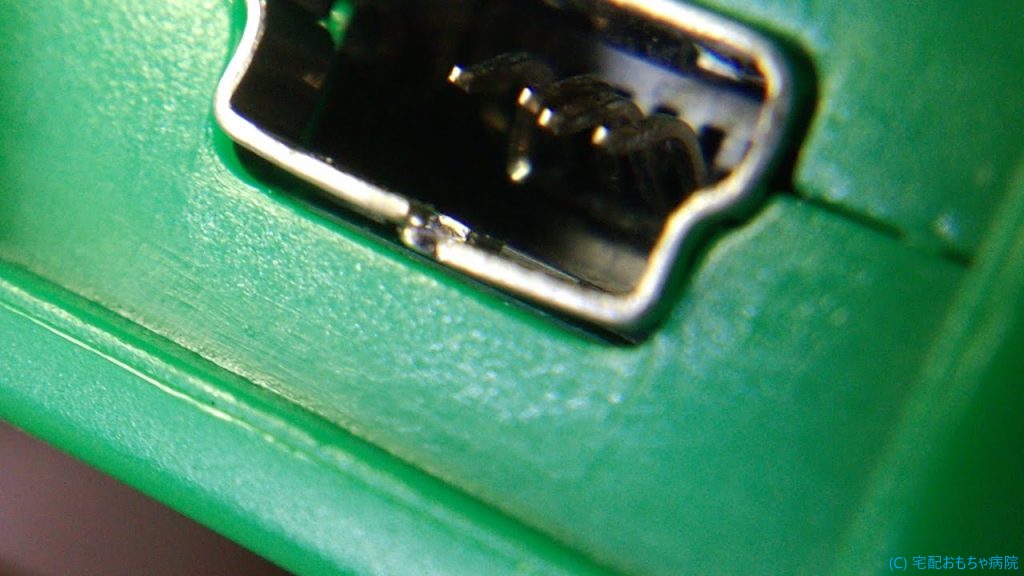

底面の結束バンドを外すのに、結束バンドをカットさえすればいいものをバンド通しを切り開いています。

なんでこうなるのかな?

┐( ̄へ ̄)┌

しかもです!

なんで顔枠の縫い付け糸も切られているの!?

なんか、ぬいぐるみの剥がしからを知らないので、まさかぬいぐるみを切り開こうかと画策したかのようです。

恐ろしい…〇-〇

ではでは、起動しない原因は、やはりモーターのグリス固着でブラシが導通していませんでした。

サクッと導通不良を解消します。

接点を回復させるだけで起動はするようになりましたが、声が出ていません。

これも初代ファービーのあるあるですが、スピーカー故障です。

外してチェックします。

ボイスコイル断線ですね。

Φ=40mmのスピーカーなのですが、同型のスピーカーはなかなか手に入らないのですよね。

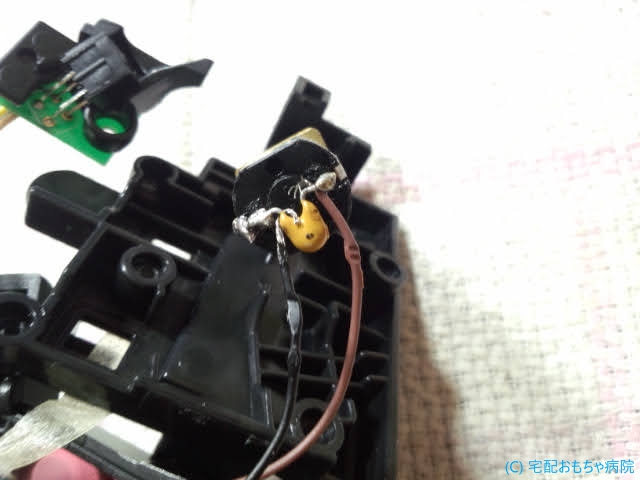

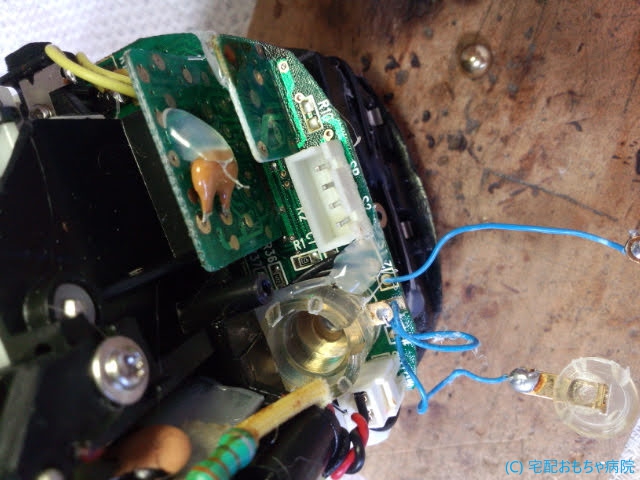

また、振動センサーの接触はほぼないです。

センサーが感知しないと、起動時の睡眠から起きません。

初代ファービーは、起動直後はかならず寝ます。

そんで、振動センサーを数回検知させるとやっと起きます。

ファービーも『おしまい!』っていって起きます。

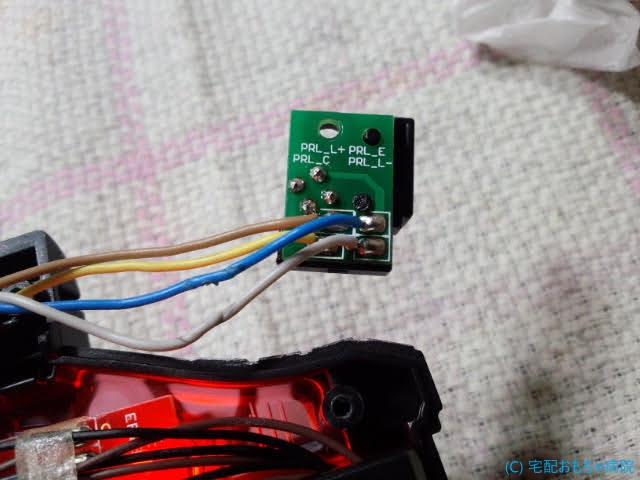

では、振動センサーをメンテナンスします。

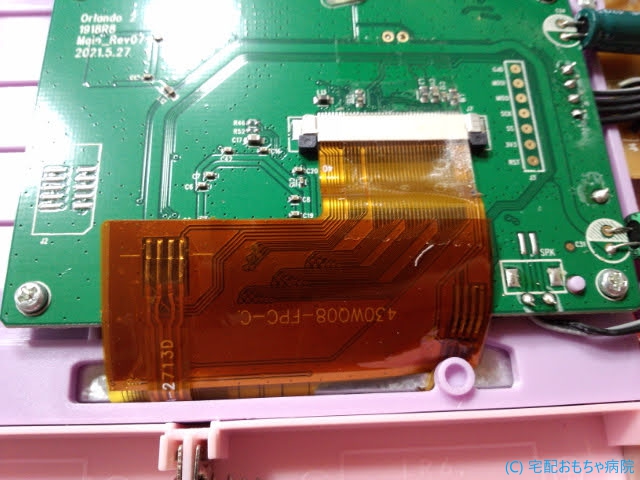

蓋がコテで溶かし溶着されているので、溶着部に切り込みを入れて蓋をあけます。

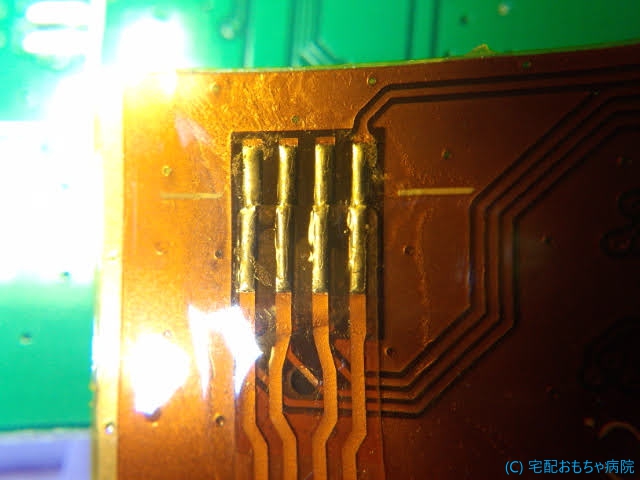

金メッキの電極をメンテナンスします。

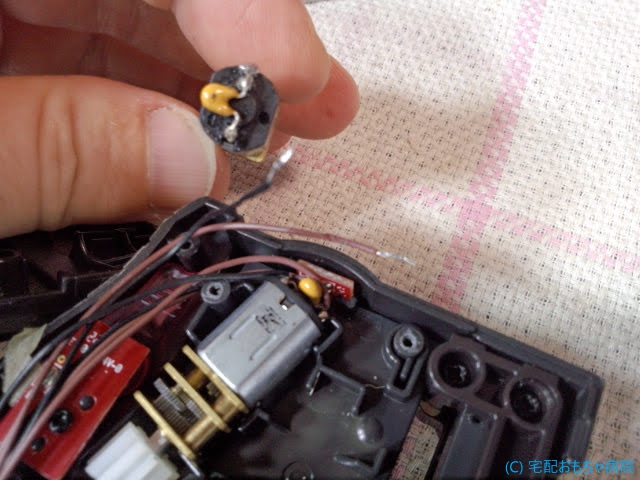

球もピカピカにします。

メンテナンスを完了させ、組み立てます。

まずは、蓋をして振動の感度を確認し蓋をします。

振動センサーの蓋は、弾性の接着剤で固定しておきます。

間違っても瞬間接着剤なんか使ってはだめです。

センサー内部に浸透してしまい内部の球や電極に付着してしまいます。

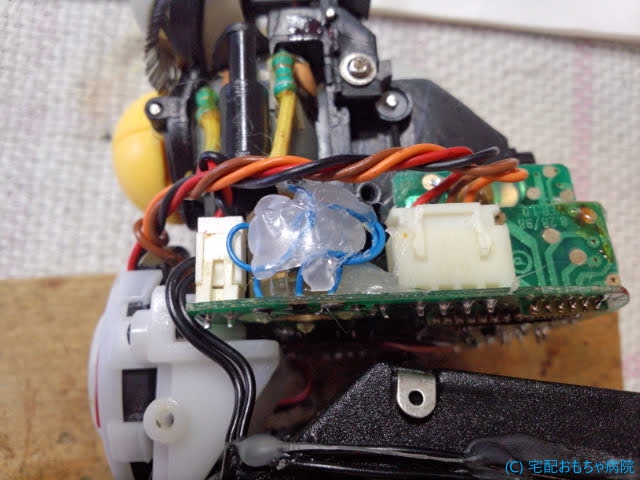

分解した際に剥がしたホットボンドを再度塗布し導線を固定します。

次に、前任のおもちゃドクターが誤って切り開いた顔枠を縫い付けます。

耳枠の周辺もホットボンドで固定します。

耳も耳棒の穴で縫い付け固定します。

裂かれたベルトもできる限りできれいに修復してぬいつけておきます。

問題なく稼働しましたね。

振動センサーの感度も復活しました。

グレーのファービー修理は完了です。

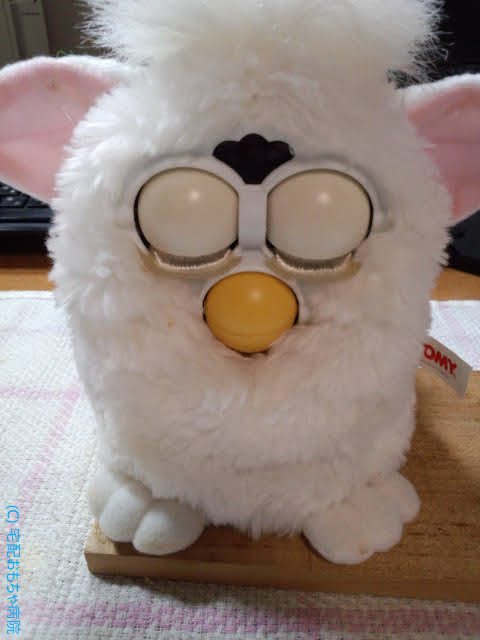

白いファービー

白いファービーは、何とも悲惨な状況でした。

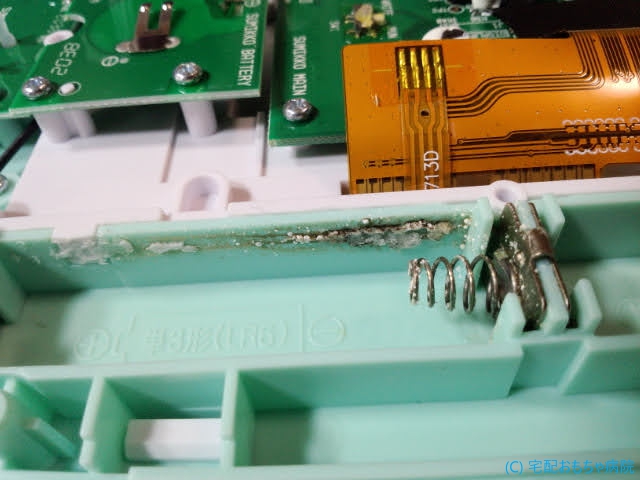

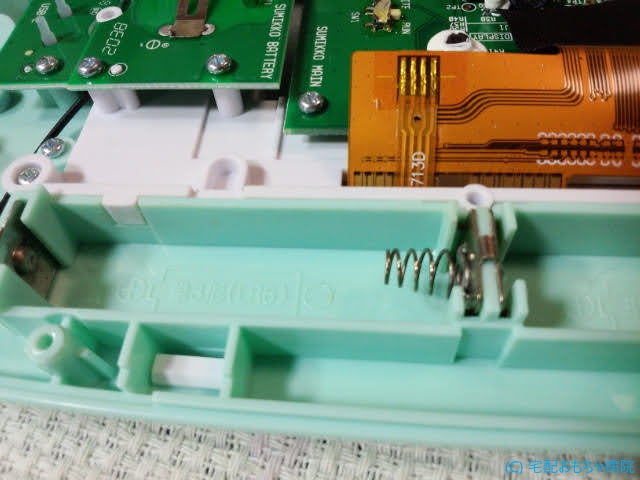

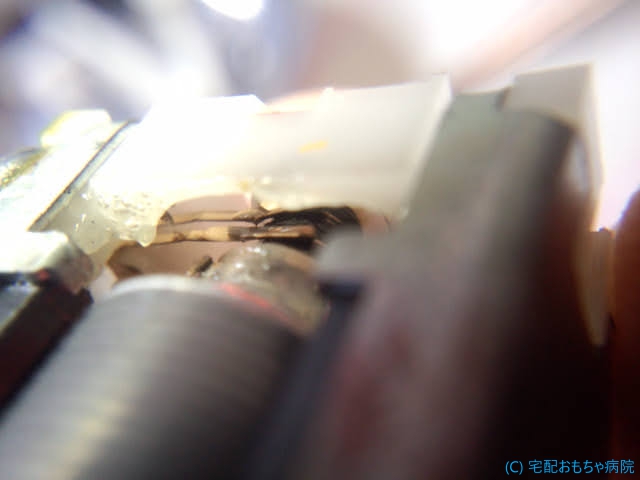

前任のおもちゃドクターが不良乾電池を入れっぱなしで返却したらしく液漏れが発生しています。

あ”-、なんじゃこりゃ!?

乾電池の外装がそっくりですが、旧松下のデザインそっくりの海外製の乾電池です。

しかもサイズが単三より若干小さい。

液漏れというか爆発してない?

漏れた電解液で電池ボックスが汚くなっています。

幸いに長期間放置されていたわけではないので、電極は無事でした。

まぁ、何とも酷い状況でした。

この電解液が、ぬいぐるみにも付着して染みになっています。

┐( ̄へ ̄)┌

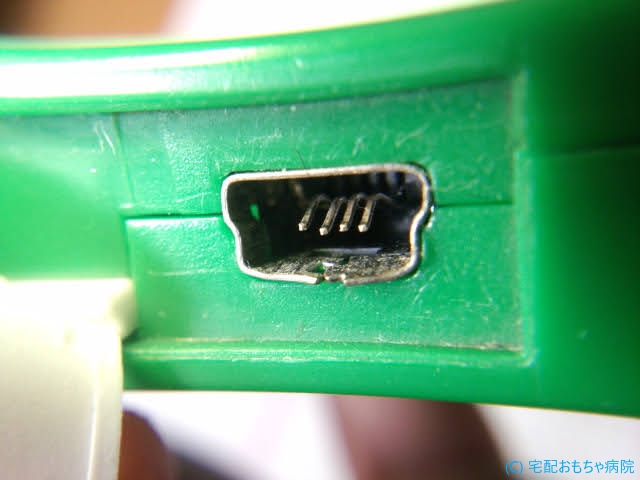

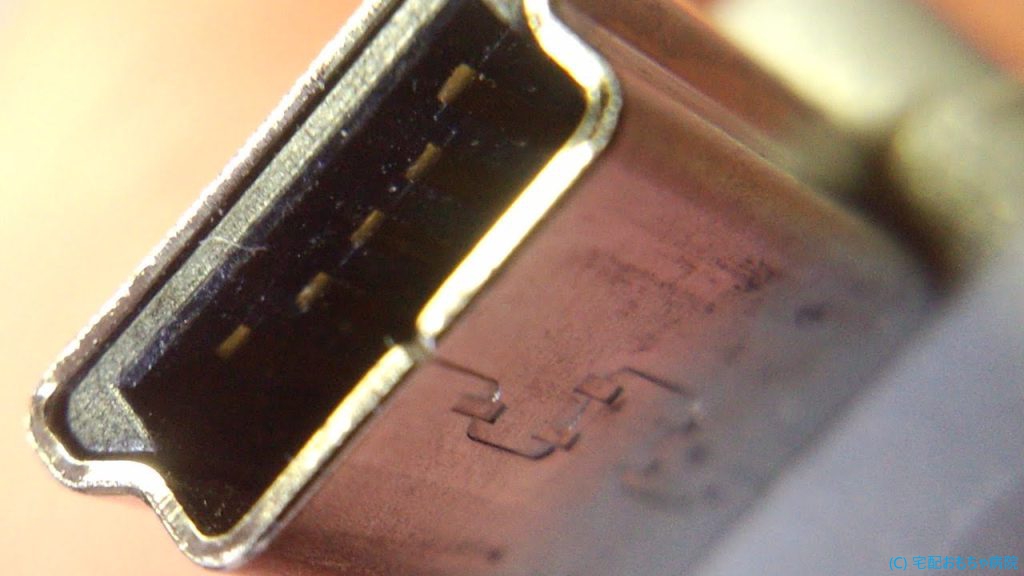

白いファービーもモーターのグリス固着のようでしたが、かなりひどい状況でした。

というのも、乾電池が挿入されたままだったので、モーターには電圧がかかったままの状態でした。

恐らくブラシが焦げていたかもしれません。

接点の簡単な復活ごときでは起動しません。

モーターのコネクタを外し直接電源を印加し起動します。

クリーナーと接点復活剤の交互使用でやっと回りはじめました。

拡大鏡で幸いブラシの損傷はありませんでした。

モーターも起動するようになり、スピーカーも無事です。

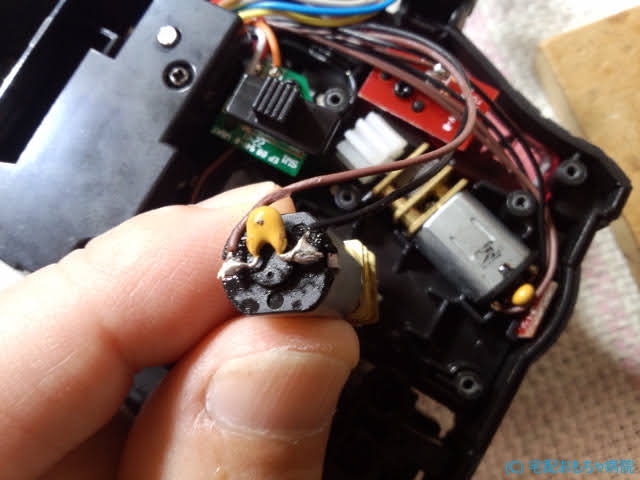

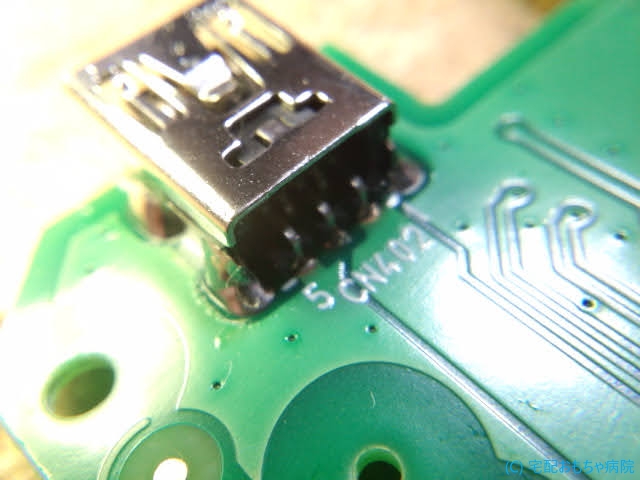

振動センサーは、白いファービーでも接触不良を起こしていますので、メンテナンスをします。

では、修理作業をします。

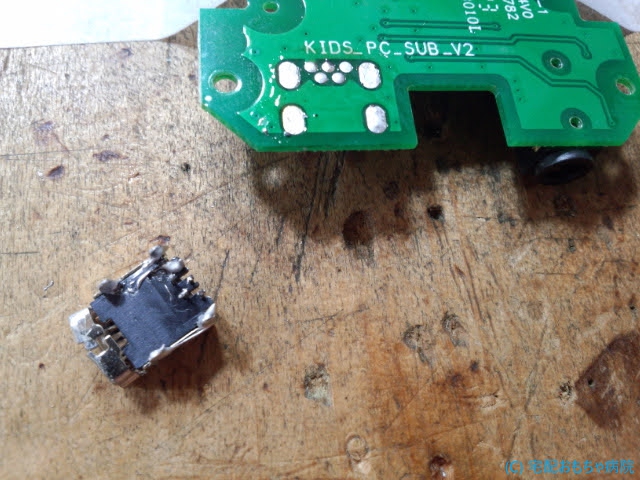

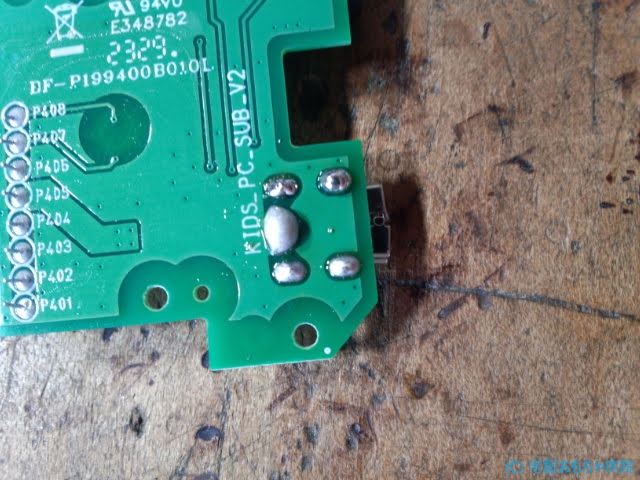

振動センサーを分解しますが、蓋が固く電極が取れてしまったので補修をしておきます。

球も磨き各所の電極も磨いておきます。

では組み立てます。

耳回りをホットボンドで固定し結束バンドの通しもぬいつけておきます。

では、最終の動作確認です。

問題ありませんね。

やはり白いファービーは、とてもきれいですね。

これにて初代ファービー2体の修理完了です。

後日談

白いファービーについて、後日再診察となりました。

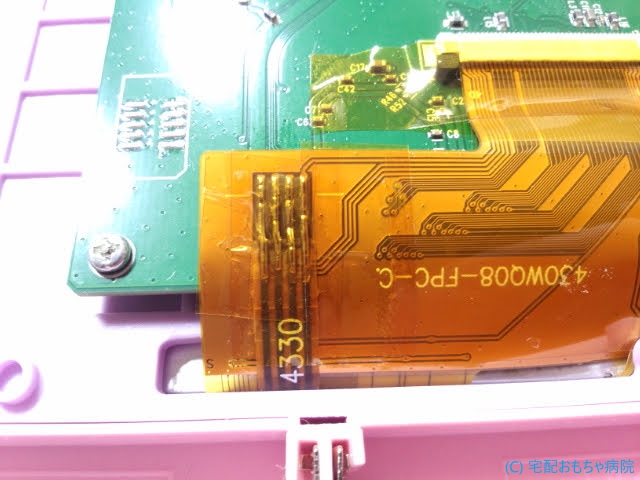

返送後に依頼者様で動作確認をすると、ハングアップや暴走し意味不明が発声をするそうです。

※以前、どこかの修理記事で同様の症例を見たような見なかったような記憶が頭の隅にあります。

再診察をします。

依頼者様で新品の乾電池を使用してグレーと白のどちらの動作確認をすると、白いファービーのみハングアップや暴走をするそうです。

返却前に動作確認を実施しているのですが、返送時に動作確認をします。

再現します。

修理時には発現していなかった症状です。

あれ!?(´・_・)

ということで、返却前に動作確認した当医院の乾電池で再度同じように動作確認します。

どちらも5分程を継続して稼働させましたが、問題ありませんでした。

おっやー?(´・_・)

使っている乾電池で動きに差が出ています。

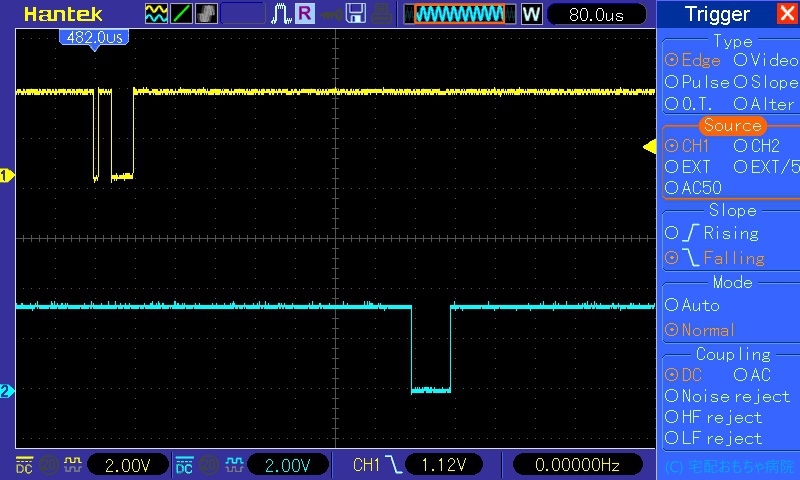

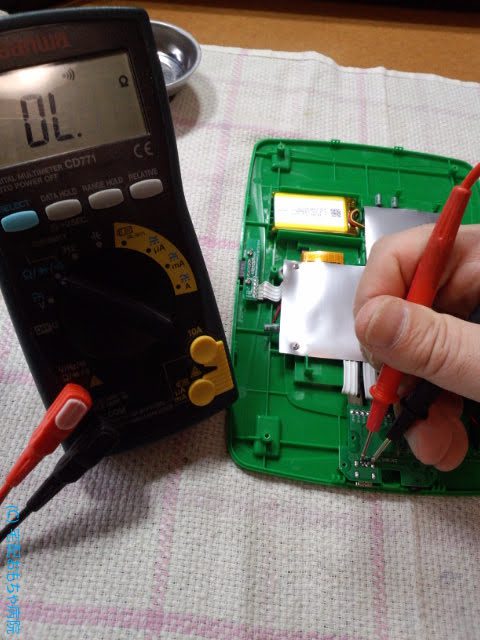

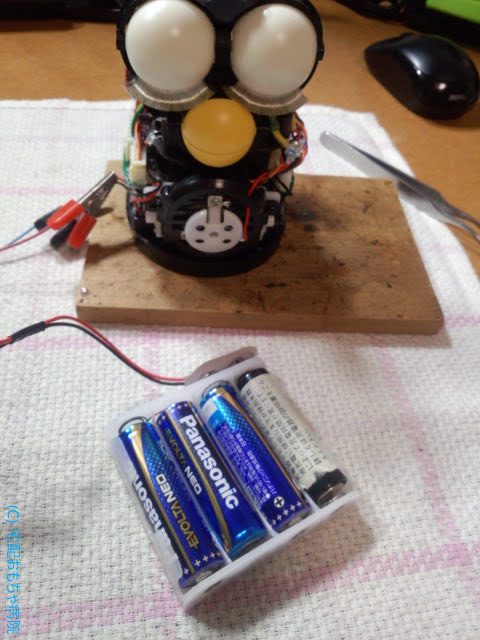

そこで、負荷をかけながら両方の乾電池の容量をチェックします。

上のパナ製のエボルタは、依頼者が使用した新品の乾電池。

下がダイソーの当医院の乾電池です。

容量がかなり減っていたのに気づいていませんでした。反省です。

が!

新品の乾電池を使用すると、ハングアップと暴走をし、容量が少なくなっている乾電池を使用するとハングアップも暴走もしないという事態です。

┐( ̄へ ̄)┌

わけわからん。

試しに当医院のパナ製の同じエボルタネオで同じ動作確認をしましたが、まったく同じハングアップと暴走をします。

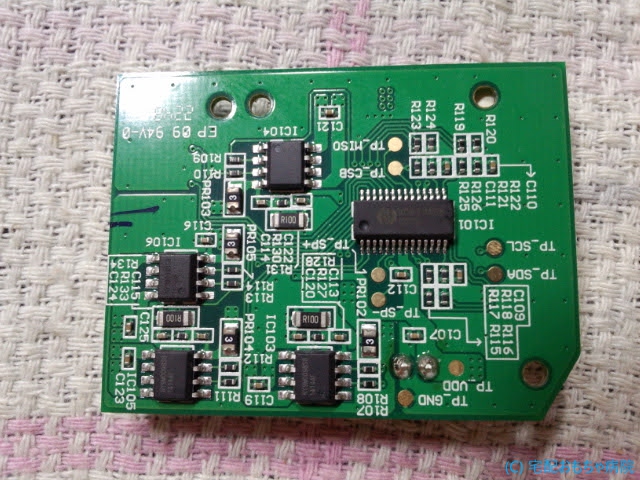

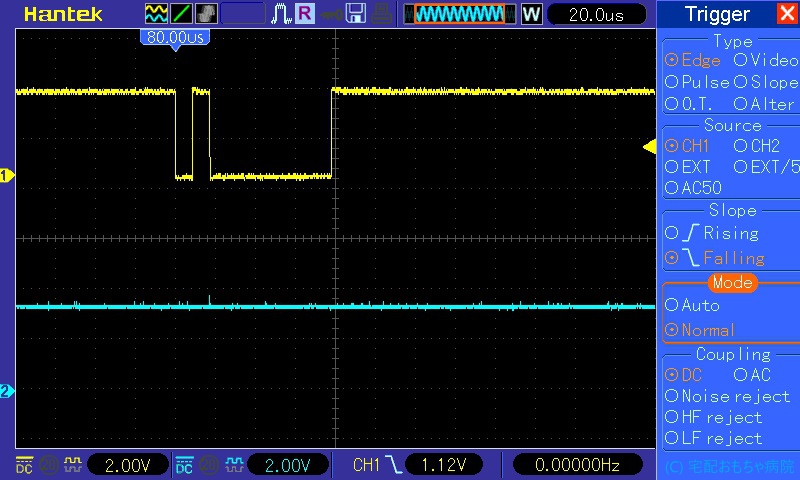

そこで、故障状況確認のためいろいろな電源手段で起動確認をしました。

まず、注目したのは、電圧なのか電流なのかです。

単三型のニッケル水素充電池

前述の乾電池容量値から、ニッケル水素充電池の1.2V * 4本 = 4.8Vでは、どうなるか確認しました。

やはりハングアップと暴走をします。電圧ではなく、電流量が何か起因しているようです。

安定化電源

安定化電源でハングアップと暴走が出る出ないの境界を探ります。

調べてみると、5.0V付近でハングアップと暴走が起きる起きないの境界がありました。

とここまで解析してはみましたが、この不具合の原因の推測すらできません。

この白いファービーは、モーターのグリス固着で起動不良が起きており、小手先のメンテナンスでは起動しなっかたという症状がありました。

また、前任のドクター様が抜き忘れた乾電池から液漏れを起こしていたという事態もあります。

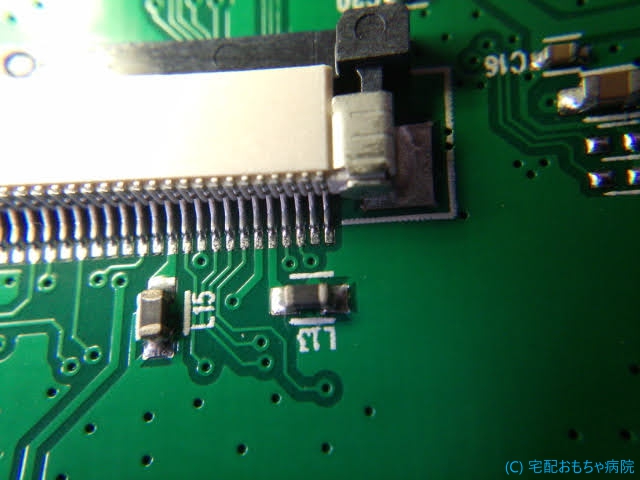

分解しモーターを取り外しブラシを診ます。

ブラシの破損もなく摩耗もありません。

というか、暴走していてもモーターは快調に回っていたので、モーター犯人説はなさそうです。

困りました。(˘•ω•˘)

このような故障の経験がないので、どうすべきか悩みます。

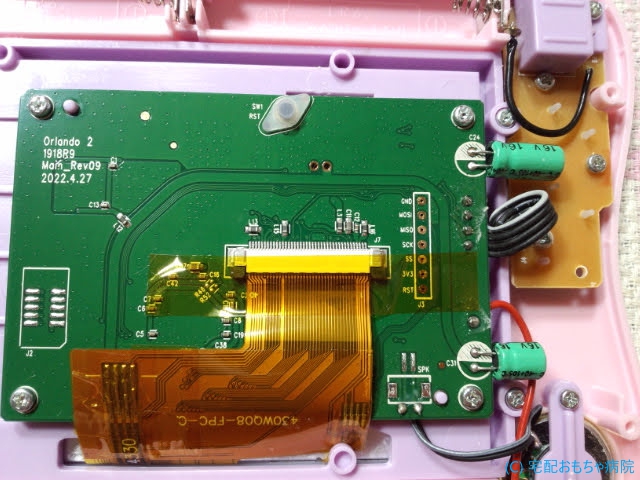

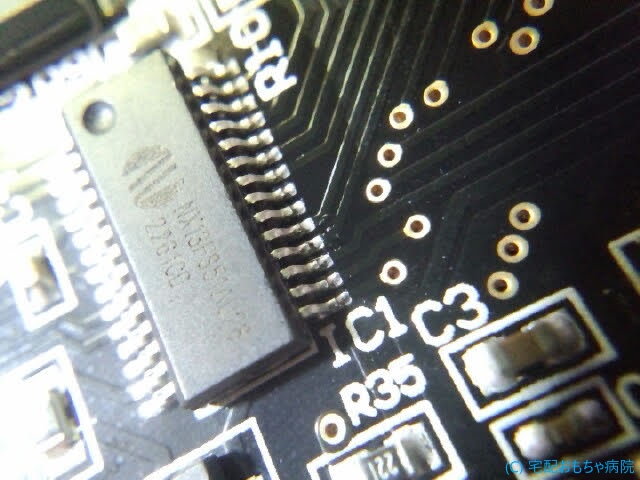

基板もとてもきれいで目視上何かあるわけでもなさそうです。

今後の症状の悪化懸念もありますが、依頼者様へ提案をしました。

対処療法的にはなってしまうが、故障原因が分からないので、現状で可動させるには、電源の電圧を絞って使うしかありません。

新品の乾電池であれば、ダミー電池を1本噛ませて、

1.5V * 3本 = 4.5Vで運用をお願いしました。

設計仕様書もない状況なので、ハングアップや暴走の原因を解析することはほぼ不可能です。

制御マイコンの発振回路が異常になっていたり、そもそもIC類が、特定の電圧帯域で特定の以上をきたす場合もあります。

もうこの域になると、製造メーカーの不良解析チームの領域になるので、おもちゃ病院としてご提供できるいっぱいいっぱいが現状のラインかと思います。

依頼者様への今後の懸念も伝えダミー電池を同封し返却しました。