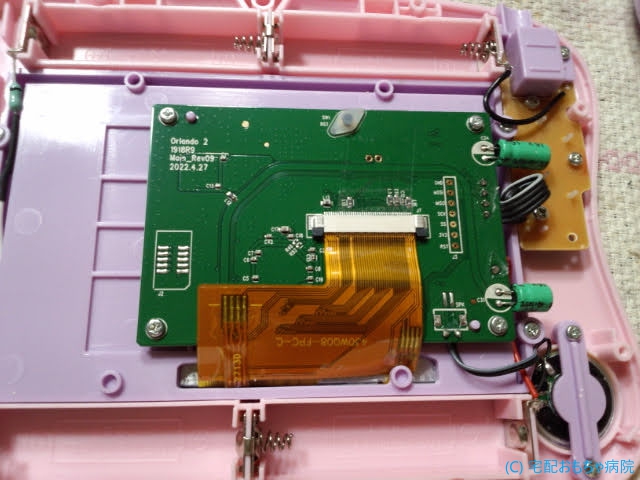

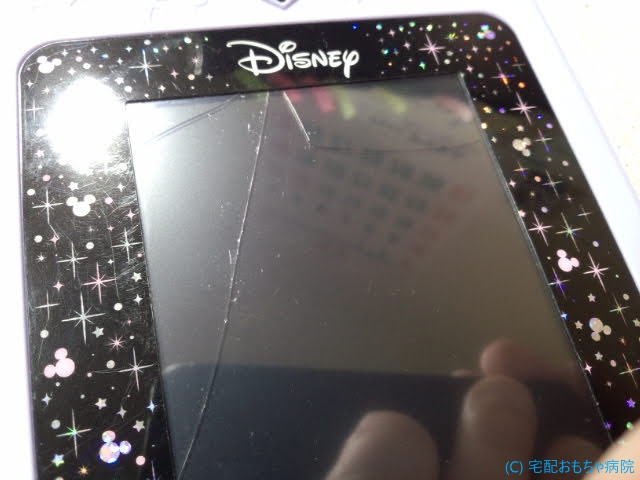

4.3インチ液晶のすみっコパッドの修理依頼がありました。

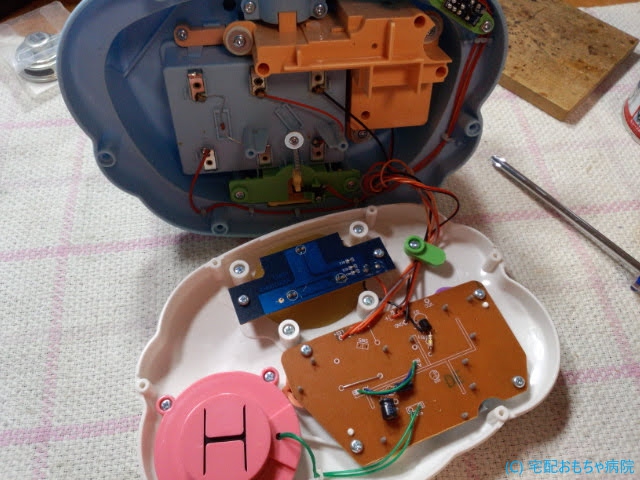

このすみっコパッドは、3色あります。

緑は、マイナーチェンジ前で黄色は、マイナーチェンジ後となります。

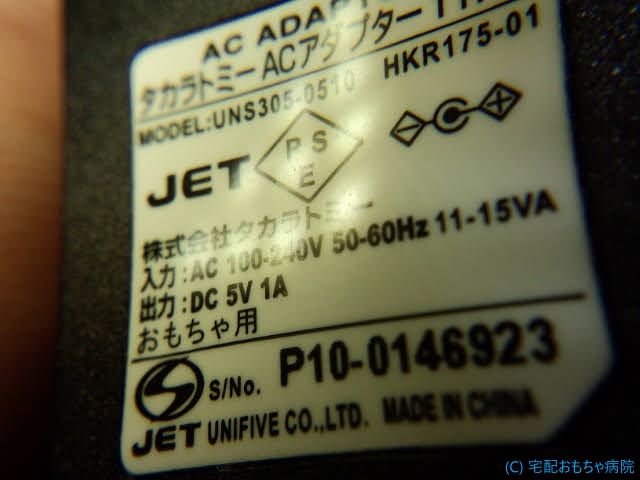

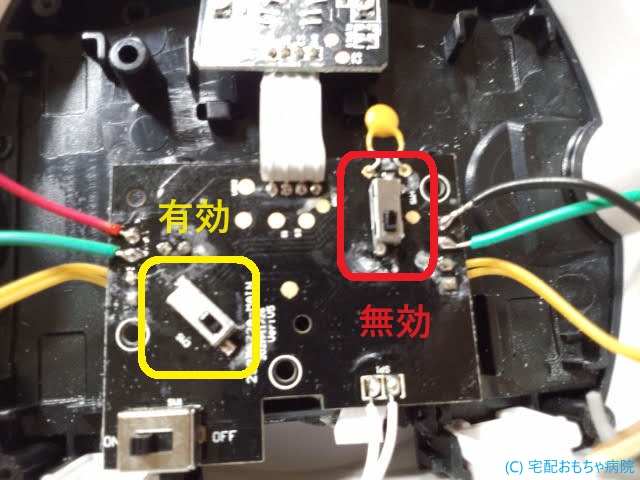

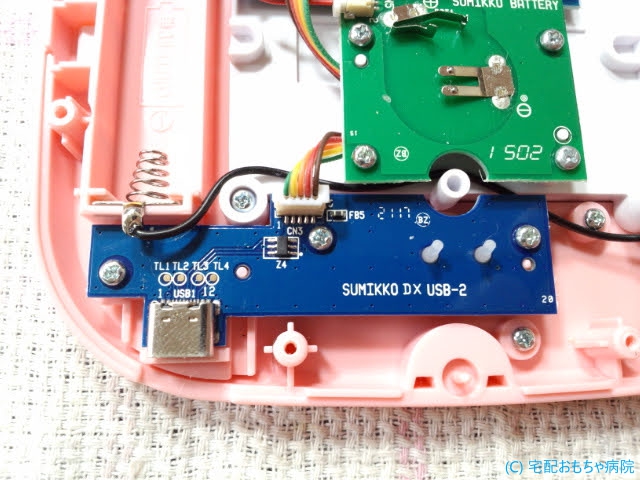

マイナーチェンジとは、自分の勝手な推測ですが、アプリのソフトウェア的な追加や更新に合わせてハードウェアも、故障の多いUSBコネクタ口の故障対応です。

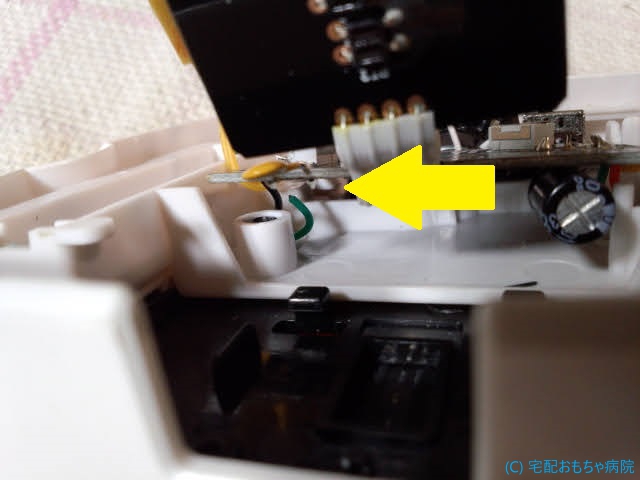

USBコネクタのプラグをお子様が差し込みづらいため、破損する事案が多いためか、より差し込み易くするため手前側に移設しています。

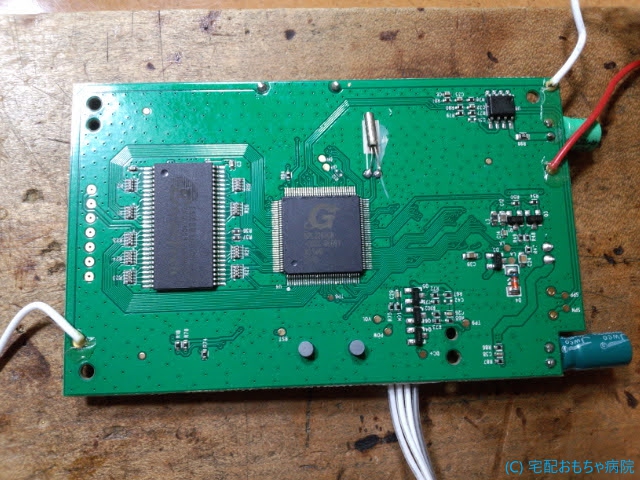

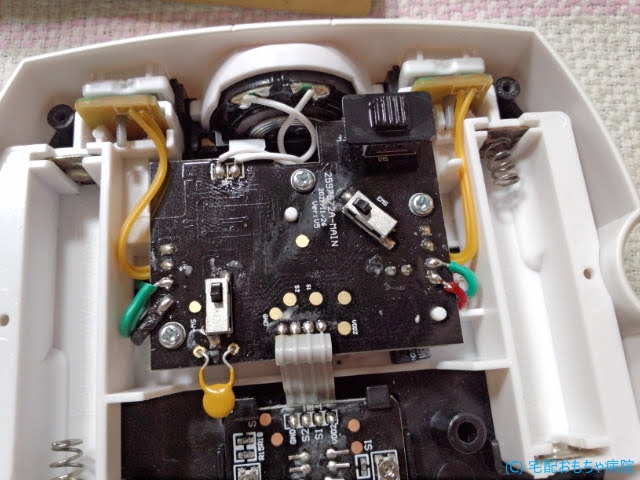

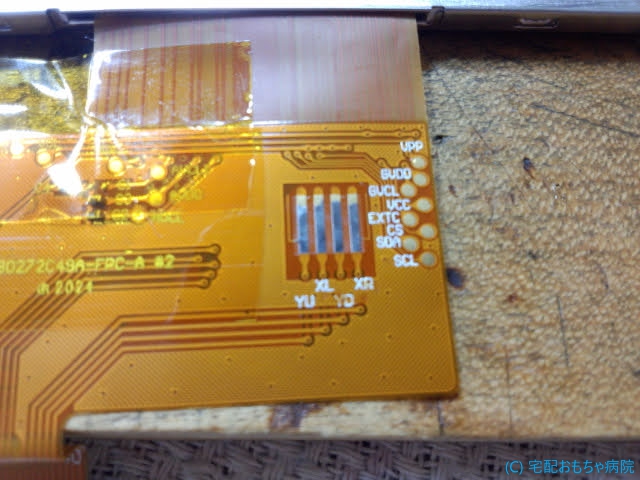

USBコネクタが実装されている、給電基板もこのマイナーチェンジ前後で設計が異なります。

では、ピンクのすみっコパッドはというと、マイナーチェンジ前後、両方ありました。

以前は、マイナーチェンジ前だと思い込んでおり、今回の依頼案件でハッキリしました。

USBコネクタの位置が奥まると、マイナーチェンジ前で手前に出ているとマイナーチェンジ後となります。

実はマイナーチェンジというのは、ソフトウェア上の更新もあるのですが、ハードウェア的にもコネクタの破損が多いので、お子様でもさし抜きしやすいように筐体の手前に移設されています。

ですが、やはり壊れてしまうんですよね。

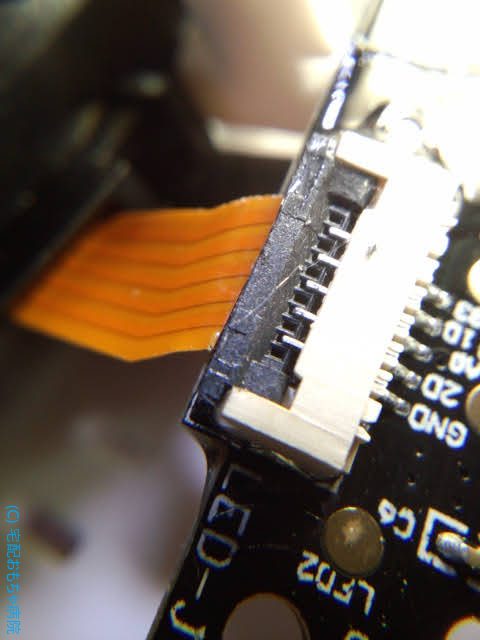

今回もお子様のケーブルの抜き差しで破損してしまったとのことです。

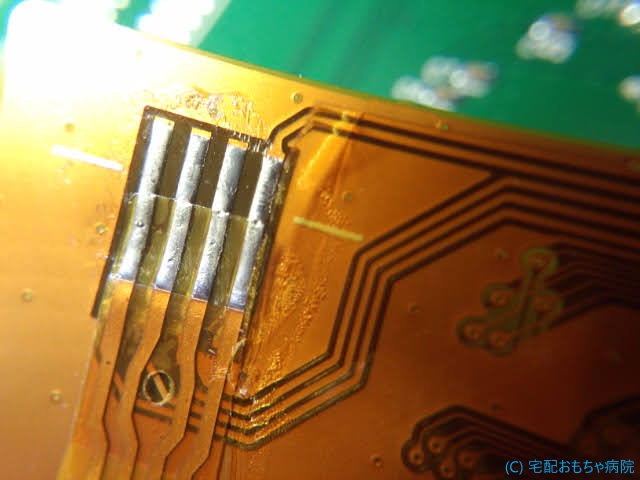

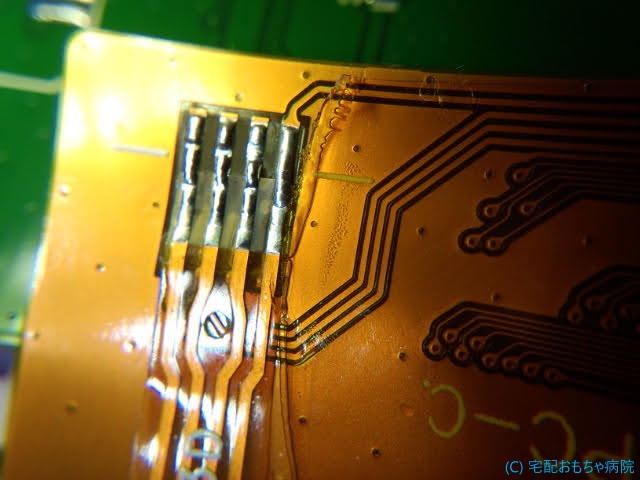

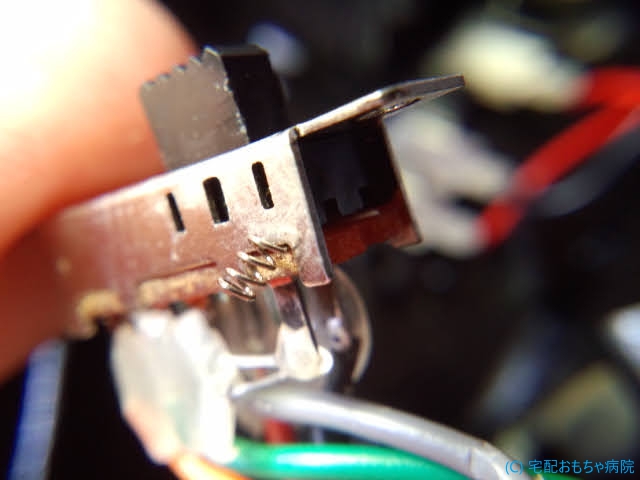

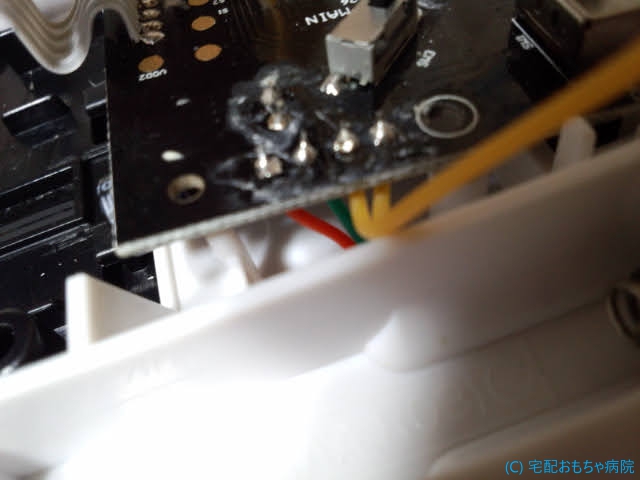

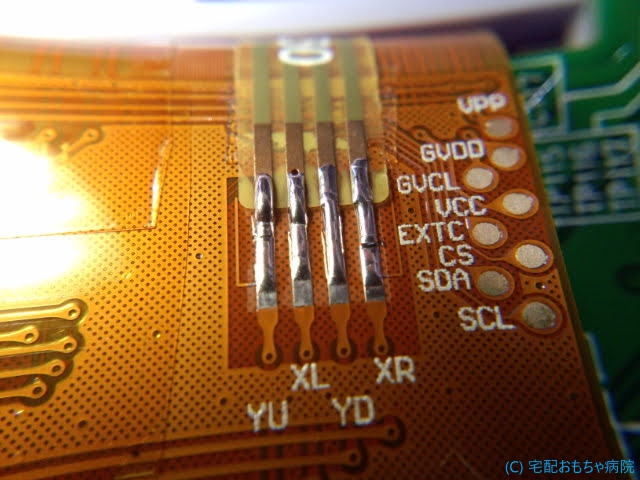

後に判明しましたが、本体側のコネクタは画像のとおりコネクタ内の電極も曲がってしまっていますが、ケーブル側も破損しておりました。

ケーブルも同封いただいたので、一緒に診断できました。

このような破損したケーブルを引き続き使うと、電源のショート事故などで本体側も故障してしまう可能性がありますので使用へ厳禁となります。

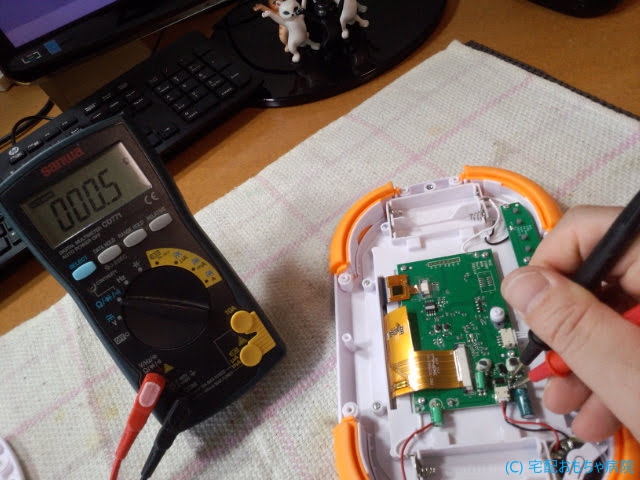

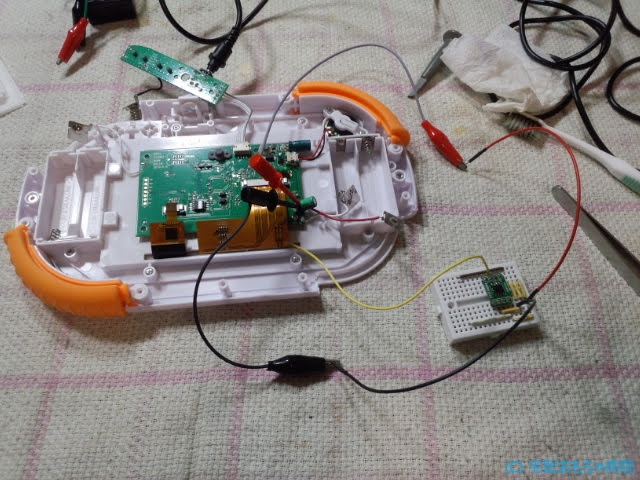

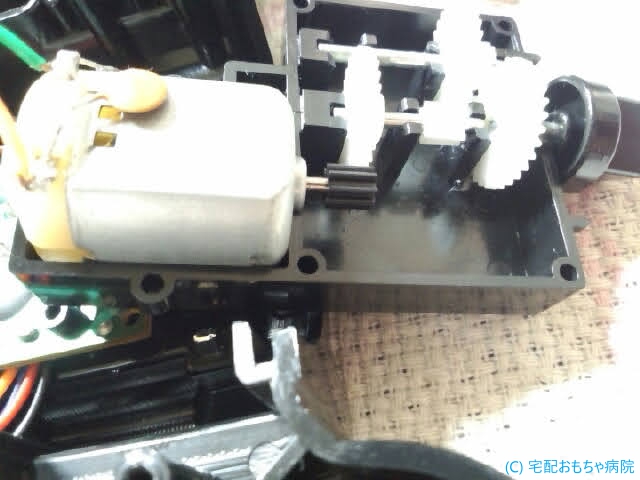

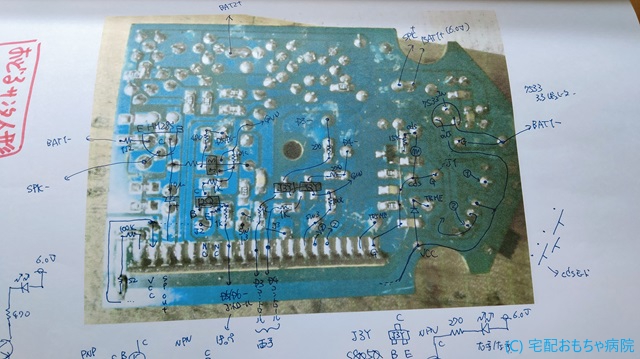

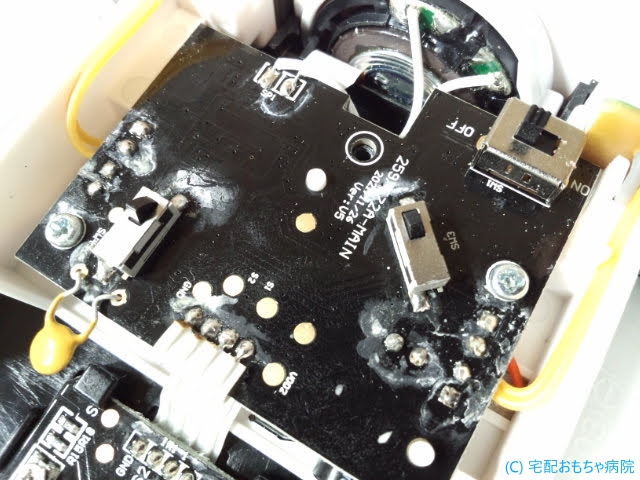

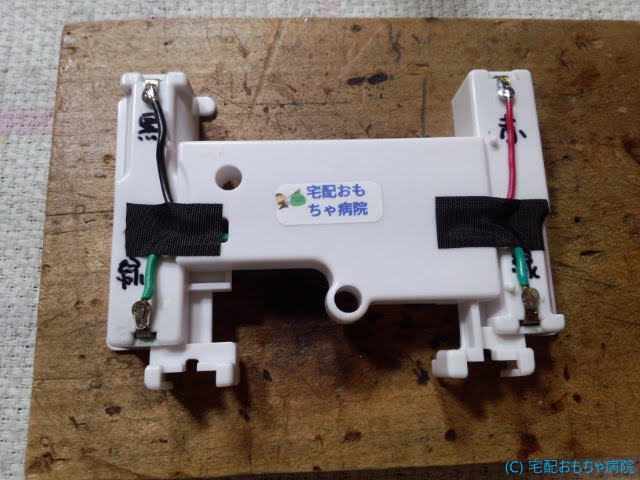

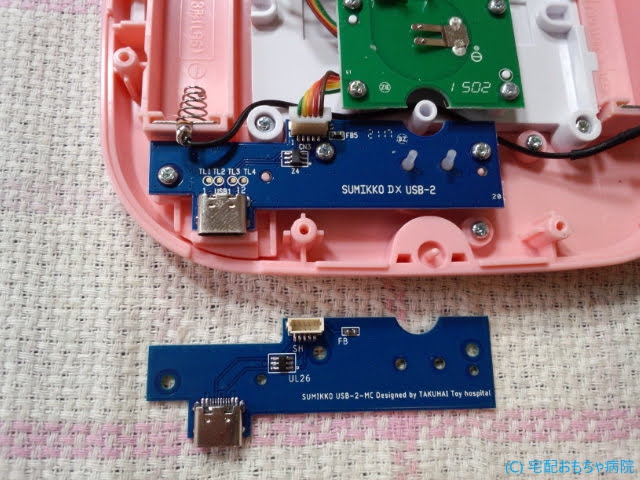

さて、当医院ではこのコネクタが実装した基板を別途用意しておりますので、サクッと交換してしまいます。

基板設計する以前は、コネクタをリワークして外していたのですが、失敗することもあって基板まるごと交換しています。

純正の基板は、コネクタの半田のランドが小さいので、半田付けのコテごときでは、外せません。ほぼ100%基板の配線も剥がして終わりの世界になります。

そのような場合は、基板単体も販売しておりますので、通信販売からご利用ください。

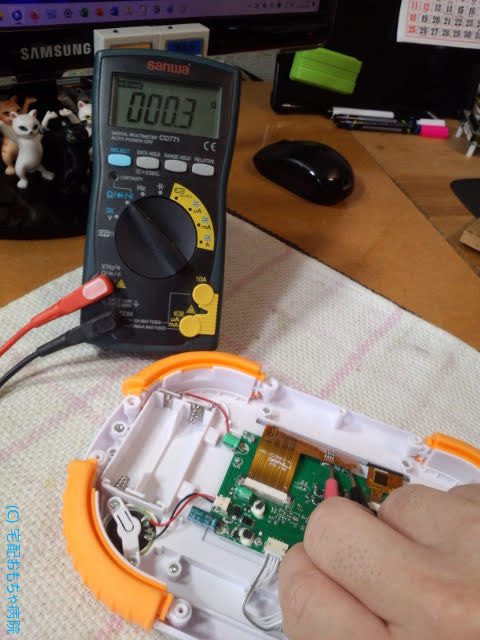

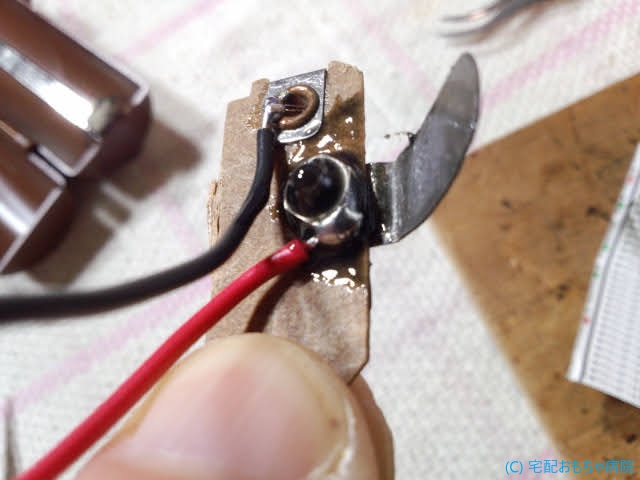

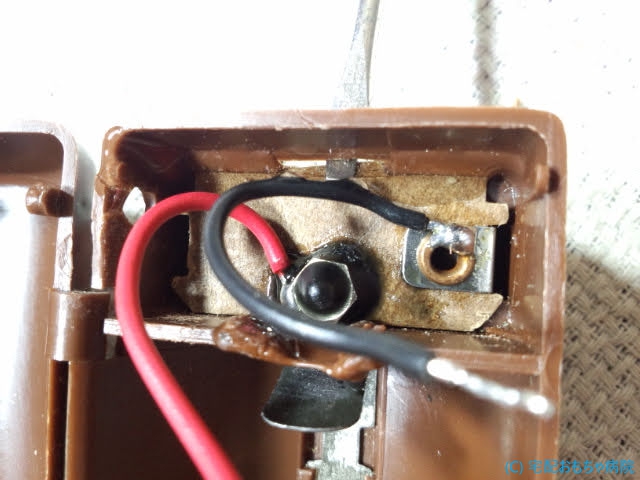

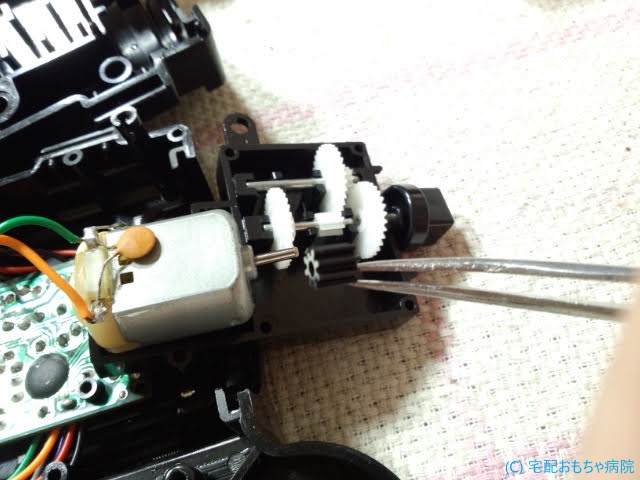

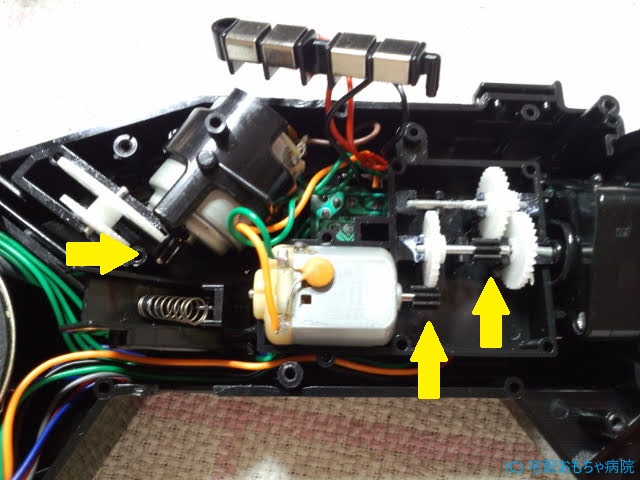

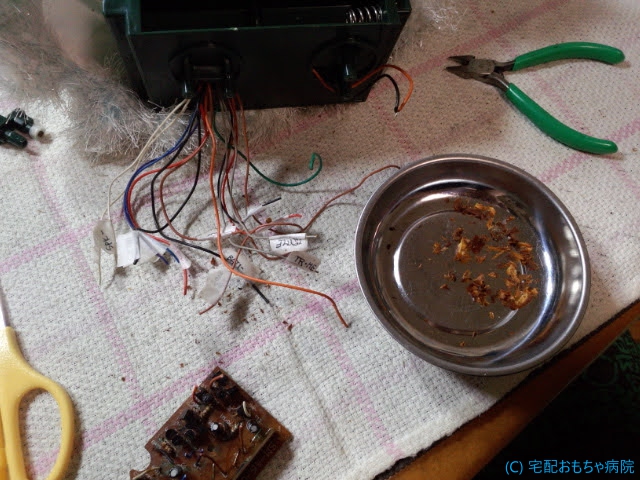

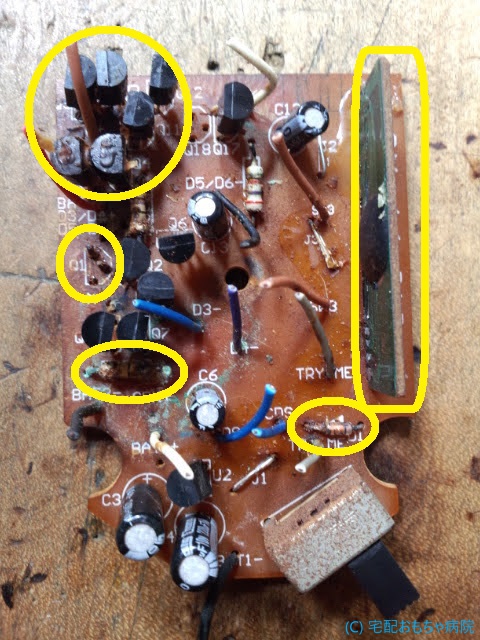

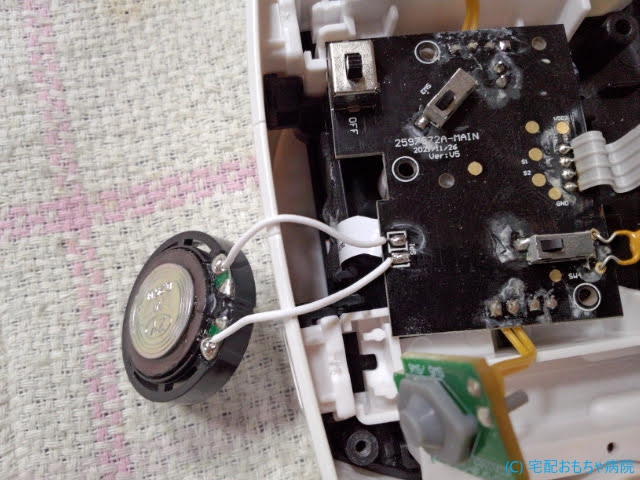

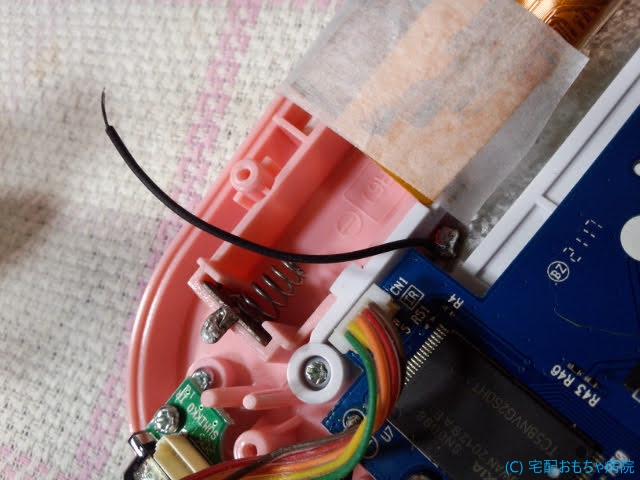

基板はサクッと交換できましたが、気になる箇所があります。

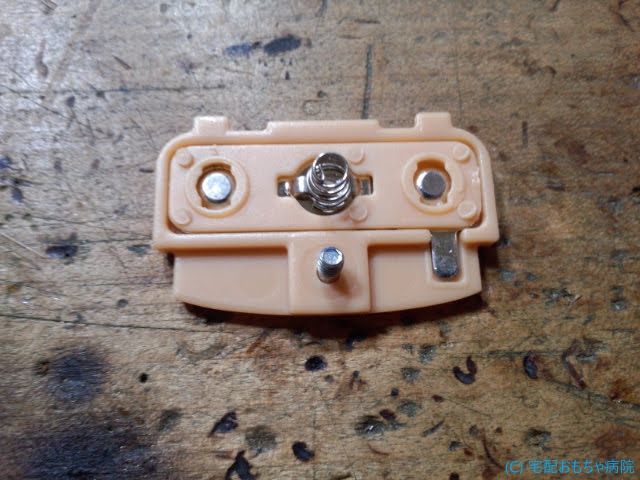

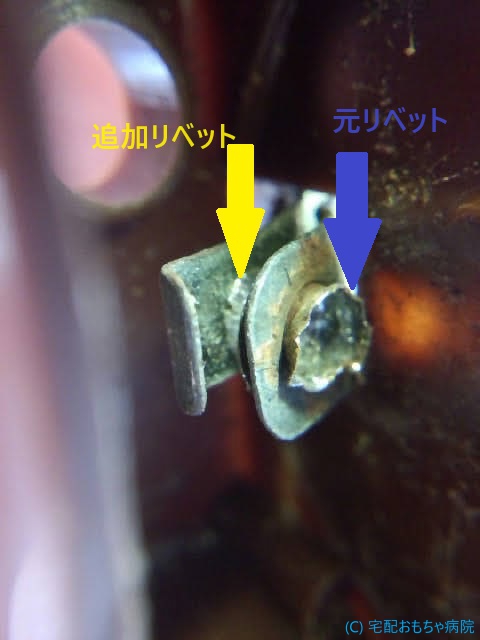

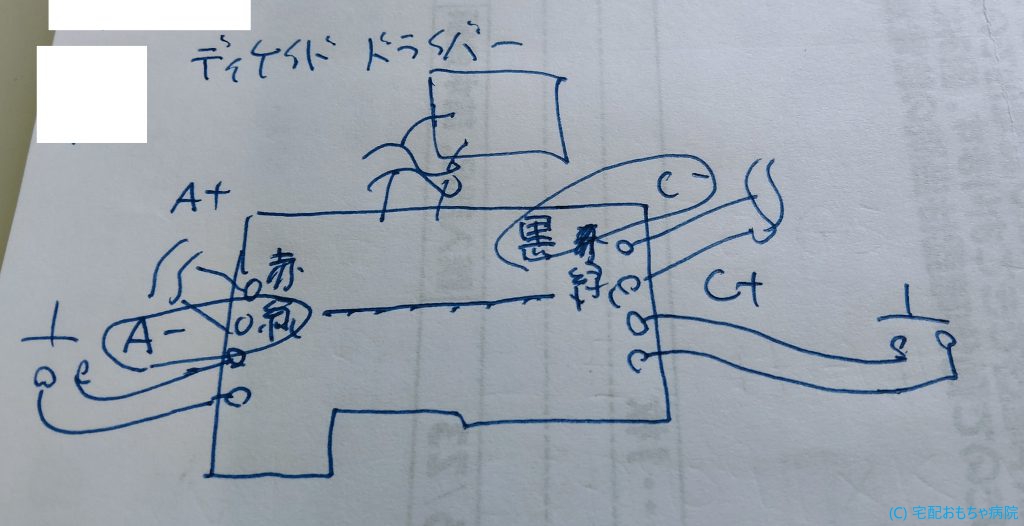

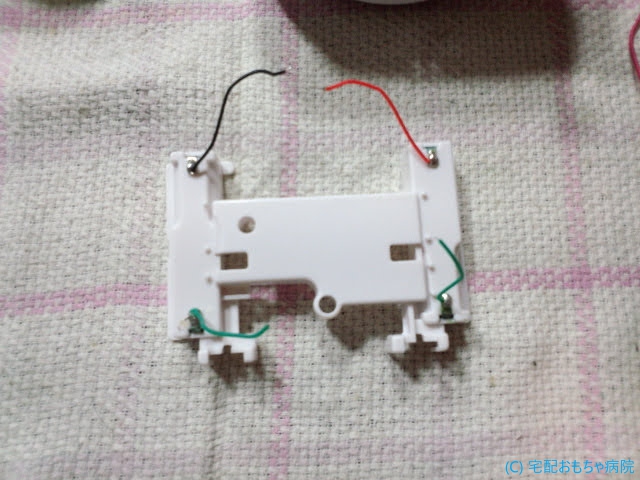

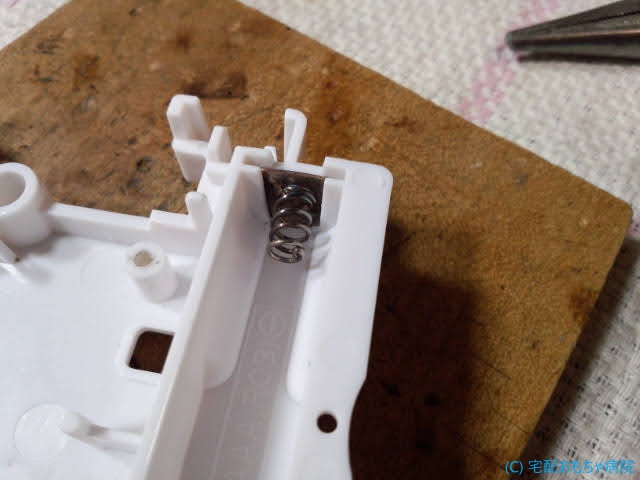

電池ボックスの負極に液漏れがあります。

つながる導線の芯線も腐食していました。

やはりそうですよね。電極が液漏れで腐食するとつながっている導線も腐食します。

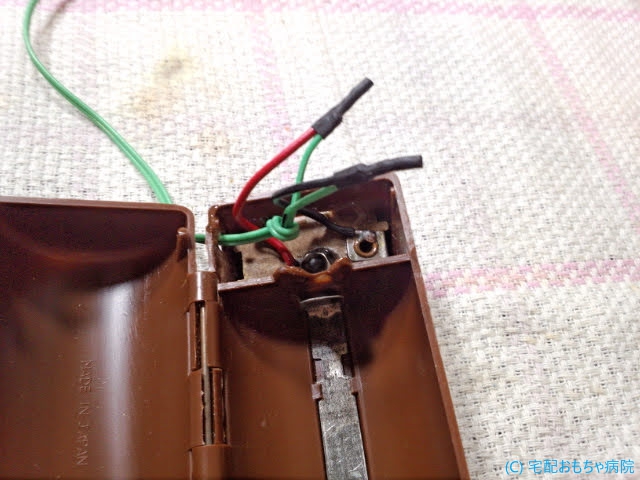

いったん黒くなってしまった芯線はもう交換するしかないので導線も交換してしまいます。

さて、電極の方は、分解しルーターのブラシで研磨します。

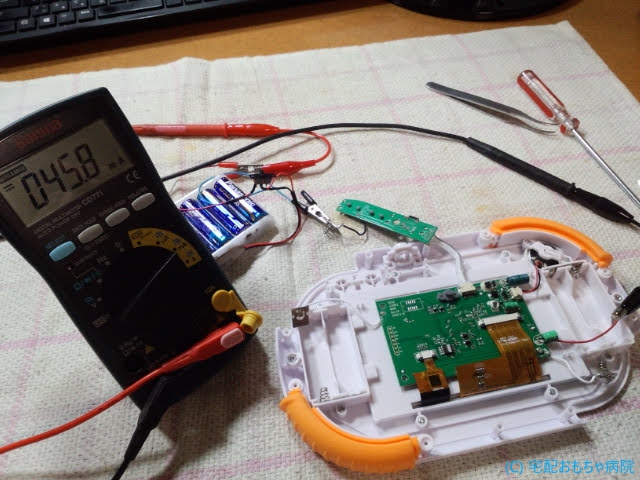

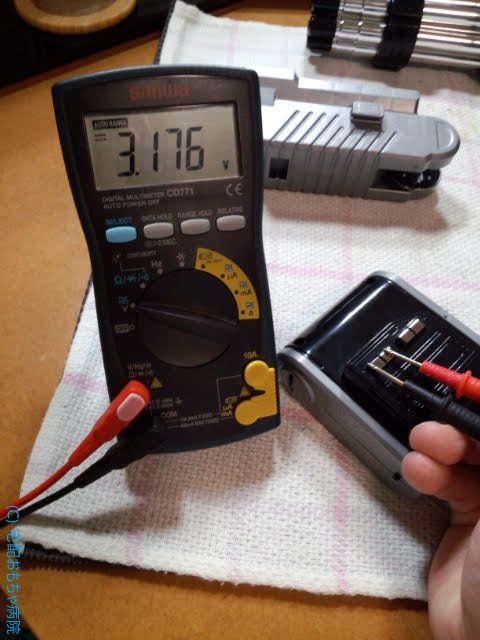

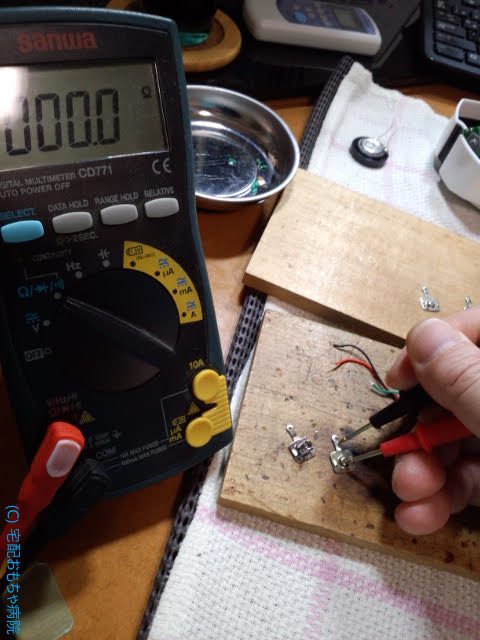

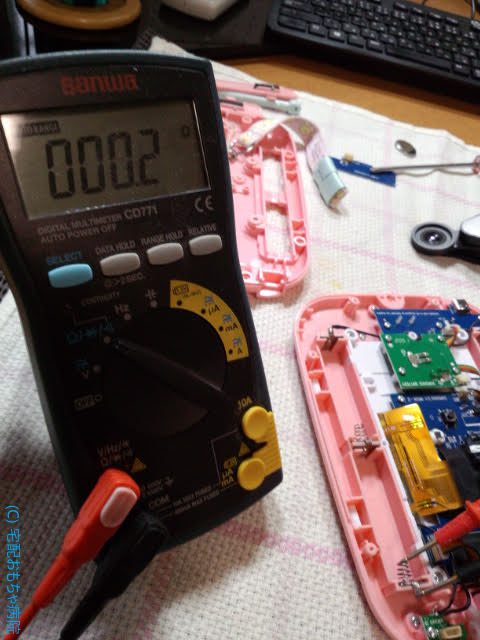

分解し隅々まで磨き抵抗値を測定します。

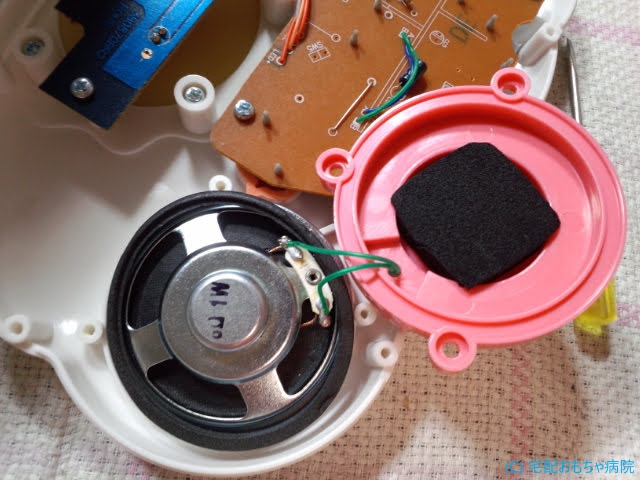

ただ、つながっていた導線は、液晶のアルミカバーのGNDなので、半田付けが大変でした。

問題ありませんね。

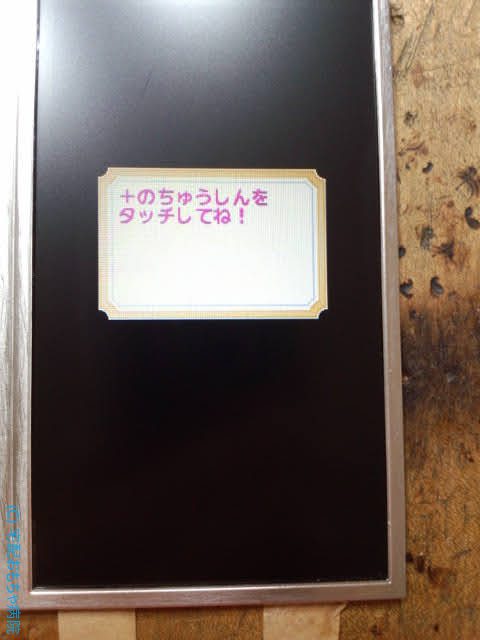

これで、乾電池の容量を気にせずにUSBケーブルからの給電で遊べるようになりました。

娘が気に入って使っていたすみっこパッドが、無理やりケーブルを差し込んだことにより通電しながらのゲームができなくなってしまいました。

安い物ではないので、メーカーに問い合わせするも、修理は行っていませんと言われ、あきらめかけていたところ、今回宅配おもちゃ病院のことを知りました。

ご連絡すると修理可能だということを聞き、また使えるかもしれないと娘とドキドキしながらおもちゃが返ってくるのを待っていました。

実際におもちゃが使えるようになっているのを見て私も娘も大喜びでした!修理もすばやく対応してくださったので、送ってから1週間もかからず私たちの元におもちゃがもどってきました。

今回は大事なおもちゃを元通りにしていただきありがとうございました!

もしまたなにかお願いする時はよろしくお願いします。

~依頼者のご感想より~